ARQUEOLOGÍA: UN PRIMER PASO EN POMPEYA INICIABA SUS AÑOS DE ORO

Los campesinos napolitanos que durante siglos habitaron las faldas del Vesubio sabían que, excavando allí donde la tierra era más dura y las plantas apenas crecían, podían encontrarse estatuas de mármol de las formas más bellas e impúdicas.

Desde el Renacimiento, nobles y aristócratas italianos y españoles habían adquirido las obras de arte que emergían bajo los arados, entre pozos y chamizos, para decorar sus villas y palacios. Hasta que llegó la Ilustración, y bajo las luces del siglo XVIII, una generación de monarcas europeos decidió excavar, literalmente, en su propio pasado.

Uno de ellos fue Carlos VII de Borbón, rey de Nápoles y futuro Carlos III de España, impulsor del urbanismo madrileño y creador del Museo del Prado, monarca ilustrado y de largas miras. Su esposa, la reina María Cristina de Sajonia, igualmente atraída por el arte y la cultura, fue quien le advirtió de que bajo el Vesubio podrían encontrarse las estatuas que adornarían la siempre caótica Nápoles.

Siguiendo su consejo, el rey llamó a un militar, Roque Joaquín de Alcubierre, y a un humanista, Marcello Venuti, y les pidió orden y mesura: nada de cuanto fuese extraído debía ser perdido, robado o descatalogado.

El 11 de diciembre de 1748, Carlos VII de Borbón recibió la noticia de que Venuti había descendido uno de los profundos pozos excavados por los obreros, y allí, encontrado una inscripción que daba nombre a las ruinas: Herculanum.

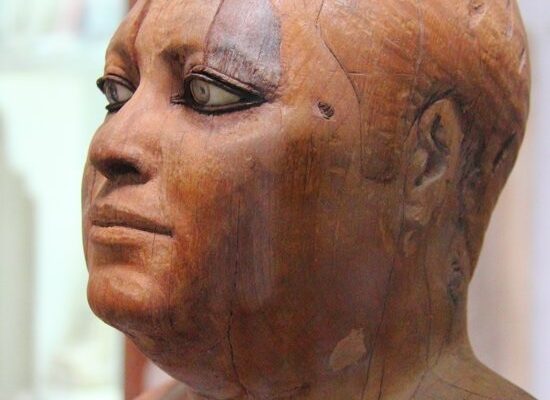

Continuaron excavando, y en apenas unas horas, encontraron decenas de estatuas de mármol, gradas y una escena: aquel negro pozo conducía al centro de un teatro romano. Los trabajos dieron como resultado sacar a la luz secciones enteras de ciudad: casas, tabernas, termas, templos… Aquella aparición confirmaba las palabras de Plinio el Viejo, presente en la erupción que terminó con la ciudad, y quien había mentado el lugar donde con mayor virulencia habían caído las cenizas: Pompeya.

Herculano pasó a segundo plano, y los zapadores del rey corrieron hacia el lugar donde debía encontrarse aquella ciudad sepultada. Lo que encontraron tras semanas excavado dejó sin habla a medio mundo: una ciudad intacta en sus formas, detenida en el tiempo y conservada en un envoltorio estanco de cenizas, lapilli y rocas volcánicas. No sólo los edificios y las calles habían permanecido detenidas durante más de mil años: los cuerpos de los romanos, sus mascotas, su comida, todo cuanto existía en el momento de la erupción seguía allí.

El hallazgo de Pompeya no sólo fue importante por lo que mostró al mundo, sino por alumbrar la creación de dos disciplinas: la Historia del Arte y la Arqueología. Era tal la cantidad de estatuas, restos e información valiosa, que un erudito alemán de nombre Joahn Joachim Winckelmann decidió que todo aquello no podía permanecer oculto al ojo de la crítica: los descubrimientos de Pompeya deberían ser registrados y analizados.

Colándose en los museos y colecciones de Nápoles, recurriendo a astucias para poder observar las ruinas y esculturas, publicó en 1762 sus obras Sobre los descubrimientos de Herculano” e Historia del arte de la Antigüedad. Muy pronto, los departamentos clásicos de las universidades de toda Europa pudieron admirar y estudiar los dibujos de Winckelmann, apoyando o contradiciendo sus argumentos estéticos, creando saber dónde antes sólo había tierra, polvo y ceniza. (Carlos Serrano para Traveller)